Quand le créateur devient acteur · TTT Magazine

L’époque contemporaine est marquée par la confluence des idées, qui plus que jamais, interrogent demain. Un élan créatif qui se renouvelle sans cesse et accélère la cadence des envies des générations hyperconnectées, suscitant des réactions instantanées vis-à-vis du devenir de la création. Conscience environnementale et réalités socio-culturelles sont ainsi deux grands piliers émergeants, qui traduisent ces changements sociétaux majeurs. Quels nouveaux comportements adoptent alors les créateurs pour rejoindre ce mouvement ?

Automne 2012, Nicolas Ghesquière quitte Balenciaga après 15 ans de travail en faveur de la renaissance d’une illustre maison qui somnolait depuis le départ de Cristobàl, en 1968. Le créateur a réussi à conférer à la femme Balenciaga une ligne futuriste, jouant sur les volumes techniques, et une coupe inégalable, grâce au procédé de thermocollage dont les ateliers de la maison ont le secret. Karl Lagerfeld lui aussi, depuis maintenant 35 ans chez Chanel, a su rehausser la plus célèbre maison de haute couture, en alliant son histoire et une certaine dose de zeitgeist. Gabrielle « Coco » ayant pour horreur ces silhouettes vêtues de blues-jeans et de mini-jupes, le Kaiser n’hésite pas à rajeunir sa cliente, tout en lui suggérant les emblématiques : camélia, marinière, versions du sac 2.55 ou encore l’éternel tailleur en tweed.

Cette couture de pointe a beau transcender la planète mode, il n’empêche que les millénials restent difficiles à convaincre. Ne se revendiquant d’aucune catégorie mais s’appuyant sur une mentalité plus poussée que celle de ses ainés, le Millénial souhaite s’adapter au monde, refusant d’être un frein à l’avancée de celui-ci, qui tombe peu à peu dans des complexités environnementales. Il reste toutefois rassuré par ces enseignes traditionnelles, synonymes d’élégance, d’un patrimoine en perpétuelle mutation et d’un mercato entre ces designers qui jonglent artistiquement de maison en maison. Il reste alerte, informé comme il se doit sur les progrès techniques en mode, à l’affut des textiles durables et parfois connectés, troquant le cuir animal pour des matières végétales et attentif sur les techniques de production respectueuses des équilibres écologiques. Aujourd’hui, le consommateur ne peut ignorer que sa consommation impacte la planète sur laquelle il vit.

Il y a 50 ans, déjà, les codes sociaux se trouvaient bouleversés : la jeunesse bourgeoise éduquée s’opposait aux parents dans une certaine quête d’identité. Gucci leur a d’ailleurs rendu hommage ce printemps 2018 à travers un vestiaire seventies et une campagne photographiée à la Sorbonne (un des lieux de départ des manifestations de Mai 1968). À l’époque, artistes et étudiants révoltés inauguraient une décennie placée sous le joug de la libération des normes. Liberté, égalité, sexualité. Ce retour vers une époque placée sous le signe du Flower Power et du Sea, Sex and Love, résonne comme une volonté de retourner vers une époque plus simple, moins anxiogène. Sans parler des nombreux attentat en occident ces dernières années, la régression politique des états membres de l’U.E, il est un sujet perturbateur, inquiétant les jeunes consommateurs : le futur. Pieds et poings liés par la surconsommation et l’ultra connexion, les millénials ressentent une inquiétude croissante vis à vis de leur avenir, qui s’annonce comme le point de chute d’une course dans le vide entamée à la fin des années 70.

Les années 80, en effet, étaient loin d’être un modèle de « développement durable ». Ce terme, par ailleurs controversé dans sa seule finalité d’hypercroissance, n’est pris en compte qu’à la fin des 1980, suite au rapport Bruntland en réaction aux aléas climatiques, que l’on pensait naturels mais qui se révèlent bel et bien artéfacts. C’est au même moment qu’apparaît la première fois la notion d’Anti-Fashion, un manifeste écrit par la prévisioniste des tendances Lidewij (« Li ») Edelkoort. Elle décrète ainsi par ce biais dix raisons expliquant la fin du Fast fashion, entrainée par la globalisation et le consumérisme de nos sociétés connectées et interdépendantes. Les écrits de Li Edelkoort portent aujourd’hui leurs fruits à travers un congrès, véritable bouillon intellectuel rassemblant chercheurs, designers, étudiants et passionnés. La troisième rencontre avec l’Anti_Fashion Project a eu lieu en juin à Marseille, speakers de tous les corps de métiers ont pu partager expériences et visions progressistes auprès d’un public concerné par l’application de méthodologies innovantes. Tous réagissent, sans vraiment trouver de réponse, au déclin de la presse féminine désabusée par cette fast-fashion. L’enjeu est de taille : comment affronter les publicités, les fashion weeks et surtout convaincre les moins informés ? Conscients de ces questionnements, mais n’y trouvant pas d’intérêt immédiat, les héritiers de la génération Mai 68 vont vivres sur les acquis de leurs parents, exploitant au mieux les droits et les progrès techniques qui amélioraient provisoirement leur mode de vie.

Les années 2000 firent pire encore. En qualité d’icônes, place à Paris Hilton et autres vedettes artificiellement propulsées par les télés-réalités. La jet-set, vestige fier mais vidé de son essence, accentua ses rendez-vous tropéziens et se fit admirer, envier, de la masse, exécutant le métier d’influenceur avant même l’explosion des réseaux sociaux. Bénéficiant d’une conjoncture favorable, les designers n’eurent d’autre choix que de répondre à la demande grandissante. Un comportement spéculatif qui mène encore aujourd’hui au gâchis d’un savoir-faire dont le temps de réalisation est en opposition totale à cette philosophie consumériste. Marquées par une ère très sexualisée, (Mario Testino, Tom Ford ou encore Carine Roitfeld), les années 90-00 ont ainsi dévié l’élan de liberté du mouvement 68 au détriment du dépassement intellectuel. Si il y a là une volonté artistiquement forte, tout à fait justifiable, le message manque aujourd’hui de profondeur et s’écarte de l’objectif utilitairedu design.

Aujourd’hui, certaines enseignes traditionnelles manquent encore de volonté pour relever le défi d’un redressement des idéaux, la reprise à la racine des valeurs de mai 68. Et du reste, que serait Prada ou Lancel sans cuir ? Fendi sans fourrure ? La mode sans le brillant ? L’identité, la valeur d’une griffe est parfois trop rattachée à ses propres produits : les changer reviendrait à faire fuir la clientèle.

C’est aujourd’hui au tour d’une nouvelle génération créative d’endosser le rôle de guide, en redirigeant le consommateur vers un mode de vie plus aligné avec une vision de long terme. Une mode éthique et durable, comble du chic pour les spécialistes en matière de luxe responsable, telle Cécile Lochard, qui affirme dans un entretien accordé au Parisien qu’à l’heure actuelle « l’aura de la marque est en jeu, elle doit être responsable, sinon elle n’est plus jugée crédible ». Ainsi les regards se sont tournés, pour la saison Printemps-Été 2019, vers un message plus politique comme celui du label CMMN SWDN, qui a ouvert la Paris Fashion Week de juin 2018. Rencontrés sur les bancs de la Central Saint Martins, Saif Bakir et Emma Hedlund, tout deux originaires de Suède, ont fait leurs armes dans la fast-fashion auprès de COS (groupe H&M). Un milieu qu’ils dénoncent dans leur deuxième défilé parisien, en empaquetant une masse de vêtements en préambule de la piste, synonyme du rythme effréné de la consommation. Référence subtile, peut-être, à Alexander McQueen 10 ans plus tôt avec « Horn of Planty » (Automne-Hiver 2009/2010), où un monticule de déchets était installé au centre du show, soulignant en primeur les atrocités commises par la main de l’homme, à travers robes mazoutées, textures de pneus, sacs poubelle et même un sachet en plastique faisant office de chapeau. On reconnaît bien l’avant-gardisme si propre à la paroisse créative londonienne, là où McQueen s’est formé avant le duo CMMN SWDN. Saif et Emma font ainsi la promesse d’un dressing « passe-partout », convenant aussi bien au workingman qu’à l’étudiant, la simplicité dans les lignes et le choix des couleurs évoquant les caractéristiques qui font le design scandinave contemporain. Le vestiaire se veut responsable, abordable dans la mesure où la marque est encore dans ses débuts. Les deux créateurs sont en quête de durabilité à travers l’intemporalité de leurs produits. C’est aussi le choix qu’a fait Jinah Jung en redonnant une seconde vie à des prototypes de sneakers inutilisés que lui a fournit Le Coq Sportif, afin qu’elle confectionne une gamme éco-design d’accessoires unisexe, baptisée Conshoesness pour les amateurs de jeux de mots, présentée lors de la 33ème édition du Festival de Hyères en avril dernier. L’intégration de ces nouveaux critères dans le processus créatifs et la place grandissante qui leur est accordée sur la scène artistique, révèle une prise de conscience honorable de la part des créateurs et des institutions.

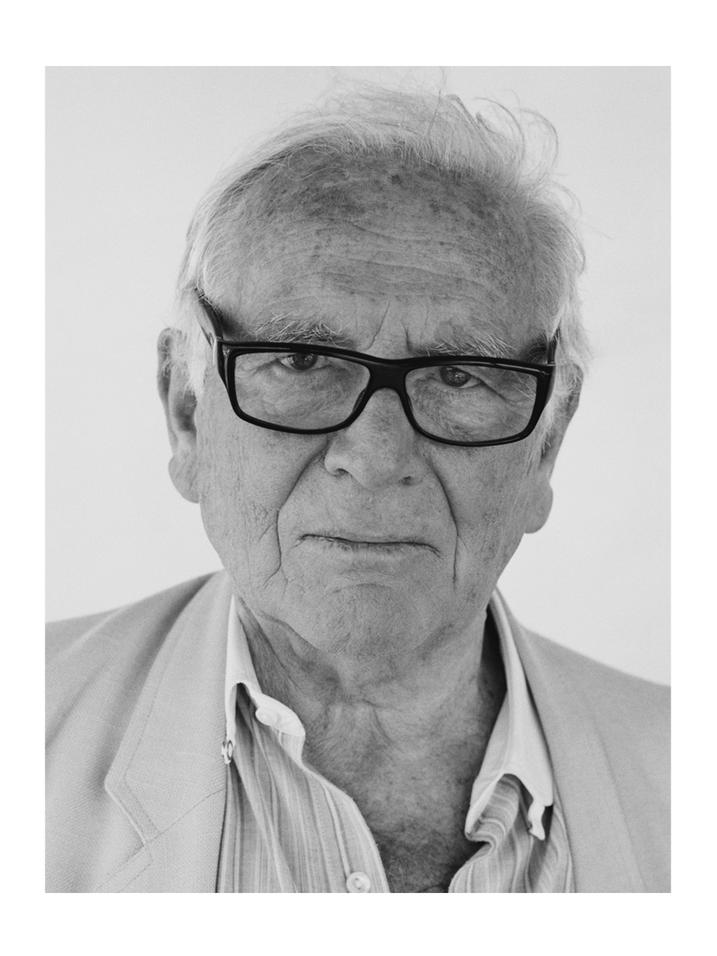

La nouvelle vague créative tend vers l’ouverture. Un de ses nombreux piliers, l’égalité ethnique, voit ses efforts d’influence lentement récompensés. À ce jour, en France, seuls quatre créateurs noirs ont eu accès à la direction artistique d’une enseigne traditionnelle : le britannique Ozwald Boateng pour Givenchy, Olivier Rousteing, chez Balmain, mais également Virgil Abloh, qui a rejoint l’illustre maison Louis Vuitton, à la tête des collections masculines. En quatrième, et l’annonce a de quoi intéresser, Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh, duo néerlandais nommé cet été à la création de la maison presque centenaire Nina Ricci. Botter, originaire de Curaçao, île néerlandaise située dans les Caraïbes, insuffle à son travail une inspiration directement puisée dans les conditions de vie des pécheurs de son île natale, et au-delà, dans les enjeux climatologiques actuels, préoccupation partagée par nombre de créateurs émergents, ce qui rend hommage à la maison Nina Ricci, pour son désir de puiser un renouveau tant que sa créativité que dans son message.

Bien sûr, aujourd’hui, la plupart des marques relèvent le défi de la question environnementale, mais souvent comme un argument de vente. Gucci en 2016 développe une matière en « bois liquide », une composition à base de de matériaux organiques : « fibres de bois issues de forêts gérées de façon durable, lignine issue de la production de papier et cire naturelle », peut-on lire sur le site de Kering. Armani, la même année, annonce son ralliement à la cause anti-fourrure, emboîtant le pas de à Balenciaga, Vivienne Westwood, Comme Des Garçons, ou encore Stella McCartney, qui elle aussi intègre ces nouvelles contraintes dans le processus créatif. Produire autrement, c’est choisir de nouveaux matériaux comme le cuir végétal, qui fait le moment de gloire de la créatrice en 2010 avec le sac Falabella. Véritable best-seller, on parle alors d’un premier « it-bag » éthique. De plus, depuis 2001, la marque revendique une mode « écologiquement correcte », de laquelle cuirs et fourrures sont bannis. Les associations reconnaissent les efforts de la créatrice, mais soulignent le chemin qui reste à faire, c’est pourquoi Stella McCartney s’engage d’ici 2025 à utiliser du polyester 100% recyclé. C’est cette même matière synthétique qui est utilisée pour la dernière collaboration entre Stella et Adidas, dans laquelle la créatrice revisite la Stan Smith sous un angle contemporain : matière et procédé de fabrication végans. Une grande partie de la collection est déjà réalisée à partir de bouteilles d’eau récupérées, ce qui selon les O.N.G. ne constitue pas un exploit, mais la griffe, de par son envergure, reste un très bon exemple en terme de mode responsable vis à vis de l’avenir. La philosophie McCartney reste cependant controversée : certains vont jusqu’à qualifier la créatrice d’hypocrite envers la condition animale, mentionnant l’utilisation des vers à soie dans les fabriques, (la technique consistant à faire bouillir les larves pour en tirer la matière), ou le manque d’informations sur le polyester,composant principal des accessoires de la marque qui, elle, en revendique une utilisation raisonnée. La Responsabilité écologique est-telle donc un enjeu et un engagement sincère, ou un simple outil de communication ? C’est bien souvent à travers la nouvelle génération que l’implication se ressent plus sincèrement, sinon plus complètement.

Tous ces enjeux associés à ces nouveaux mouvements, tendances et manifestes dans la mode contemporaine, ne font-il que contribuer une fois de plus au développement durable et à la critique des stéréotypes de genre ? S’agit-il encore une fois d’exploiter des opportunités ou d’explorer un futur souhaitable ? Le designer australien Tony Fry nous oriente vers une définition nouvelle du design, consistant à rediriger nos activités créatives vers la sustain-ability. Selon lui, « il ne peut pas y avoir de futur viable pour le monde humain sans le développement d’une capacité à soutenir ces conditions interdépendantes d’existence ». L’âge de l’insouciance, la mode futile, n’ont plus de sens. C’est à la nouvelle vague créative d’explorer la voie menant à un rééquilibre de nos sociétés, en harmonie et en respect des cultures et environnements.

Photo d’illustration : Rushemy Botter pour le festival international de la mode de Hyères, photographié par Benjamin Rouan

Article initialement publié dans le n°VIII automne-hiver en vente sur notre store

- PRÉC

- SUIVANT